“江河战略”下的“国合战术”

江河战略

6月26日,《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面推进江河保护治理的意见》(以下简称《意见》)经新华社发布,这不仅是国家统筹江河生态保护与系统治理的顶层设计,更是新时代推进生态文明建设、夯实水安全根基、助力人与自然和谐共生现代化的战略擘画。《意见》明确的2035年目标:构建现代化防洪减灾体系、提升水资源集约利用水平、实现江河生态环境全面改善、繁荣水文化、完善治理机制,直指“美丽中国”建设的核心命题,为新时代江河保护治理提供了根本遵循。

在国家 “江河战略” 加速推进的背景下,国合基地以超前布局的技术积累与深度实践,构建了战略落地的“微观实践样板”,其探索不仅是对《意见》精神的精准响应,更成为国家生态治理体系现代化的生动注脚。

技术创新

——以国际视野破解水生态治理难题

国合基地始终秉持与国家合拍、与国际合作、与国企合力的企业精神,立足国情,深耕 “国际先进技术本土化创新”路径,日本、韩国的水生态修复技术转化为“宜兴制造”,为江河保护治理提供了硬核支撑。

WEP水循环修复

引入日本“WEP 水环境修复系统”,通过底层高效溶氧技术破解水库、湖泊等封闭半封闭水域的水质恶化难题,实现了“技术引进-消化吸收-自主优化”的跨越,为我国富营养化水体治理提供了可复制的技术范式。

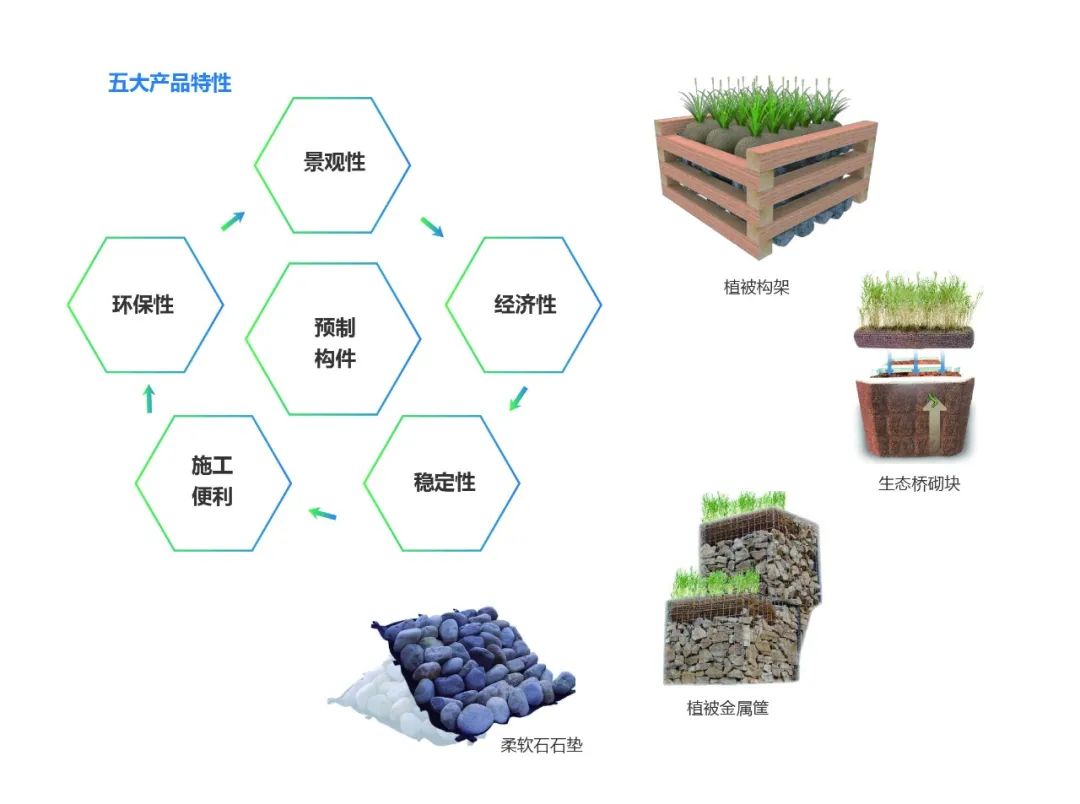

河道修复生态工法

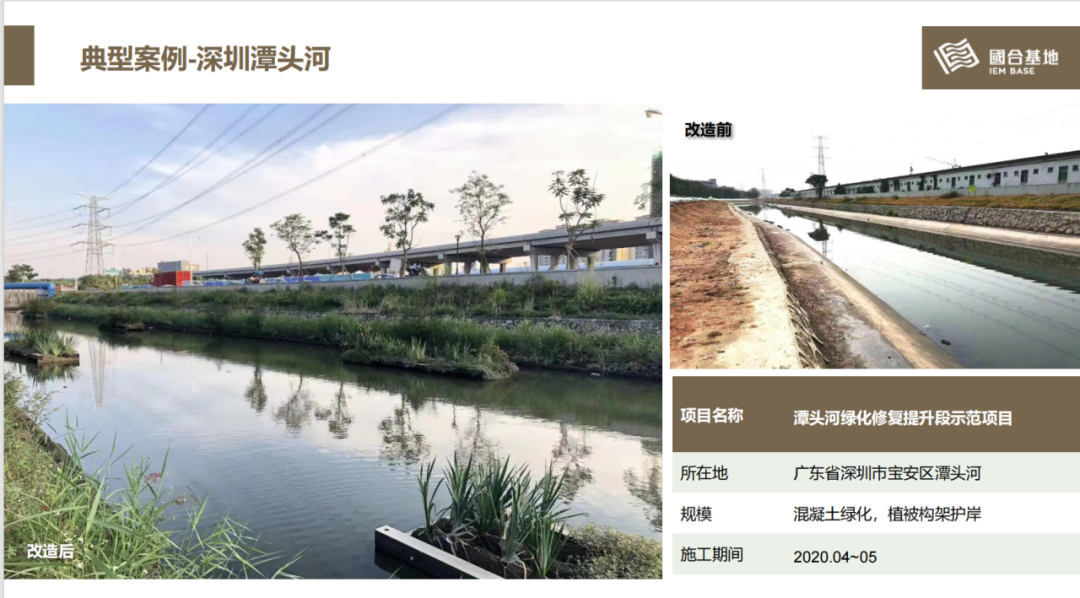

引入韩国“河道修复生态工法”,以“生态复原”理念重构河道生态圈,通过植被构架、椰棕卷等自然材料护岸技术,让河道重拾自净能力—深圳潭头河绿化修复提升段示范项目、雄安新区府河新区段河道综合治理项目、江苏无锡宜兴林家南河生态护岸项目等实践,为中小河道生态修复提供了技术范本。

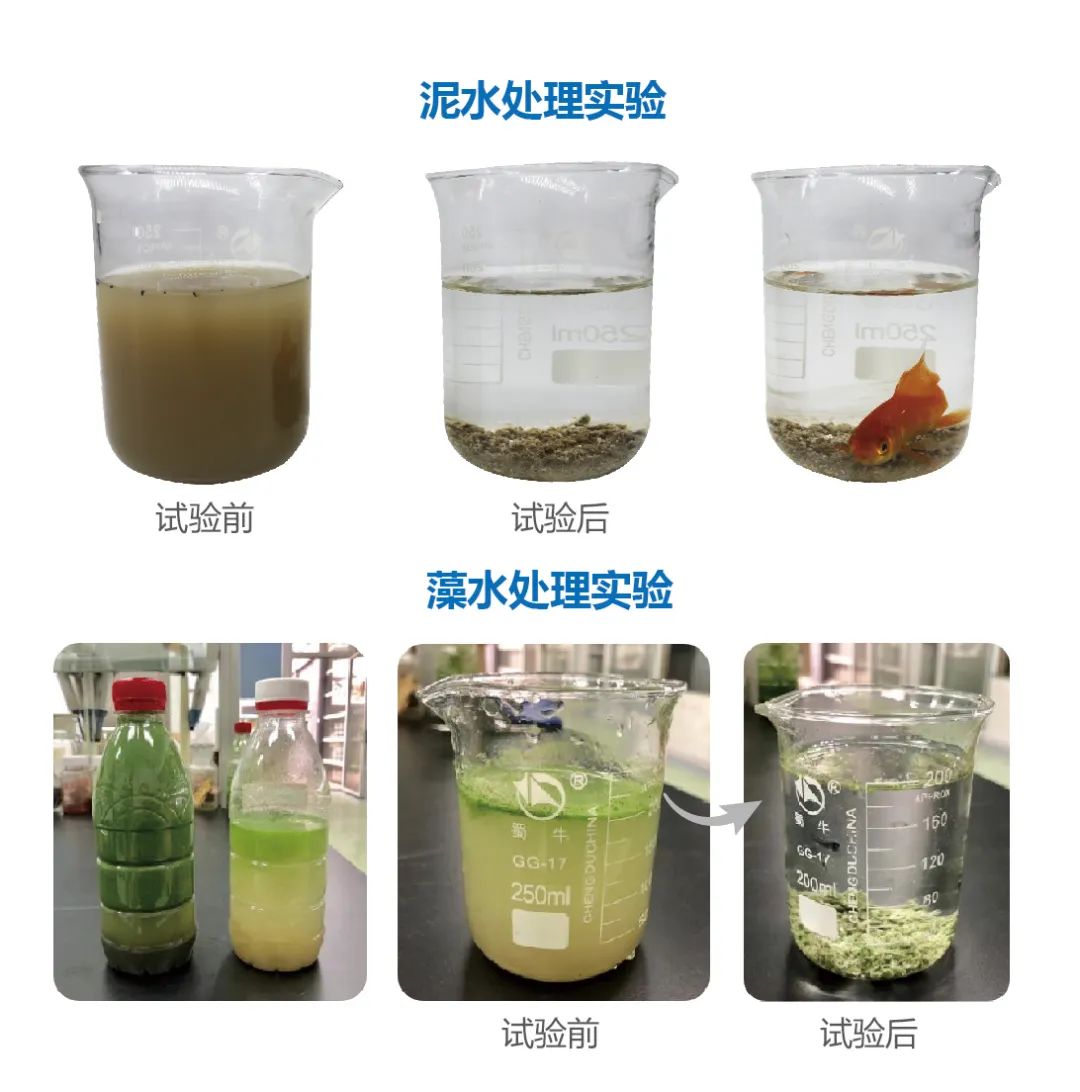

高效絮凝等材料

生态协同

——以系统思维构建治理新范式

国合基地的实践,始终贯穿着“系统治理”的逻辑,这与《意见》强调的“统筹上下游、左右岸、干支流”治理理念高度契合。

在国际合作方面,基地以“技术孵化”为纽带,整合日本、韩国等国家及国内顶尖科研院所的创新资源,构建“技术联合创新中心”。

2018年,基地与东南大学围绕海绵城市技术进行产业孵化的国合绿材,打造了江苏省规模领先的雨水收集系统解决方案,其参与的火神山医院地下水储存工程,不仅彰显了应急水环境保障能力,更成为“生态技术服务国家重大需求”的典型案例。

在产业协同方面,截止2024年,基地以60余家生态链企业、200余项专利构建起 “技术研发-中试孵化-工程应用”的全链条创新生态,推动环保装备向高端化、智能化跃迁。2025年,国合基地主动对接生态环境部环境发展中心、江苏省产业技术研究院、无锡市产业创新研究院,并在宜兴市政府和环科园的支持下,共同发起成立国际绿色低碳科技成果转移转化创新示范基地,正式迈入2.0阶段。

IEM BASE

从技术创新到模式探索,基地通过长期积累、项目实践和国际合作,已形成与《意见》要求高度匹配的“国合战术”,其技术转化、产业孵化、智能制造的集成服务模式,在一定程度上破解了生态治理“碎片化”难题,打通了全球优质生态技术落地中国的“最后一公里”。站在新起点,随着《意见》实施细则的深化落地,基地将继续将微观创新融入国家战略,以系统思维统筹技术、产业与生态,在新时代江河保护治理的征程中,贡献国合智慧。